こんにちは、とるにおです。

旋盤工である自分の一番の仕事道具である。旋盤について軽く話したいと思います。

旋盤は分類すると、

機械工作法

→除去加工法:工作物の余分な部分を取り除いて目的の形状にする加工法

・ メリット:種々の形状を作成しやすい ・デメリット:切り屑(ムダ)が出る。 素材に対する製品の割合(歩留まり)が悪い

→機械的除去

→1,切削加工:刃物を使い材料を削る加工 ・旋削、フライス削り、ドリル加工等

2,研削加工:砥粒を使い、材料を削る加工 ・平面、円筒、内面研削等

切削加工をする工作機械ということがわかります。

工作機械の中でも、汎用工作機械という種類です。

汎用工作機械は 種々の目的の製品を得るために、形状、寸法等の応用性が高いが、機械剛性が低くなる傾向になります。

まぁ、機械剛性がひくいと言っても、何十年もまえの機械で何回もぶつけたあとがあって、買ってから一回もオーバーホールをしていない機械でも、仕事はできます。 実際に働いておられるかたは見たことがあると思います。

実は自分の機械もぶつけたあとがあります。

40年前に入った機械ですので、その間に在籍した先輩社員方々の中の、どなたかが、やらかしたのだろうと思います。

回転中の、工作物かチャック(工作物を掴むもの)にぶつけたと予想します。 めちゃくちゃ怖いですね。

そんな機械でも、1/100の精度で仕上げる事もできます。

汎用工作機械の中に汎用旋盤があります。 やっと旋盤にたどり着きました、以外にも細かく分類されています。

旋盤(普通旋盤)とは

・工作物を固定し、回転させる主(切削)運動を与え、工具(バイト)に直線贈り運動と切り込み位置を調整する位置決め運動を与え、切削加工をする工作機械。

簡単に言うと

工作物(ワーク)を回転させ、そこに刃物(バイト)の刃先を当てて削り取る機械

これじゃわかりにくいですか?

よくある例えで、りんごの皮むきをするような機械と聞いた方もいるでしょうか? いないか

こんなことを実際にしたことのある方はいないと思いますが、想像してしてください

りんごを回転させ、包丁をりんごに持っていくと刃先があたったところから削れていきますよね。

大根を回転させて、包丁をの刃先をあてると桂剥きができるようなイメージです。

それをりんごや大根でなく、金属を固定し、その金属より硬い金属でできた刃物で削るのが旋盤です。

りんごと大根を削るなら、スルスルと削れるので刃物を固定せずに手で持って好きな形できますが、金属の場合は刃物を固定したほうが安全に削る事ができます。

これは切削抵抗がりんごと大根より金属のほうが大きからです。

また別のときに説明しますが、

・切削抵抗とは、工具が工作物を除去するときに受ける抵抗力(切断力)です。皮むきでも感じ取ることができるはずです。

これが金属では、金属のほうが硬いため抵抗が大きくなります。 そうなったら、手で持って固定し続けることができないのです。

ですが、旋盤の世界には刃物を手で持って加工する旋盤はあります。

それは木工旋盤です。

ですがこれでは、メモリがないので正確な寸法で加工はできません。 形ができたらいいという機械です。

今の旋盤はすべてが刃物を固定する「刃物台」が付きますが、はじめの旋盤は、旋盤のもととなった機械は、手で持って加工していました。

旋盤の歴史

旋盤は工場にある機械なので、産業革命に生まれたものだというイメージを持っている人もいるかも知れませんが、すこし違います。

世界で一番はじめに旋盤を使った人は不明ですが、発明されたのは紀元前に遡ります。

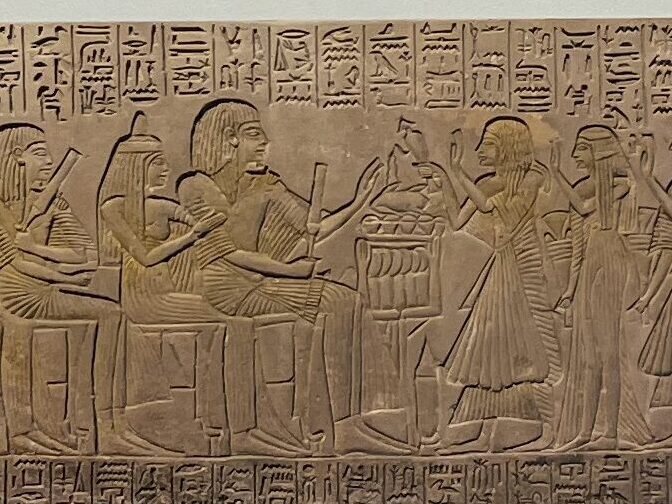

古代エジプト王朝時代の壁画に旋盤のようなものを使うひとが描かれています。

次に、ヘレニズム時代頃の壁画に「弓旋盤」と言われる木工用旋盤が描かれます。

この弓旋盤ですが、ヨーロッパでは、ギリシャ・ローマ時代から片手で刃物を持って削る古い旋盤がありました。そして、15世紀頃、初期の工作機械として、フランスで時計製造にも使われていました。

日本では、「ろくろ旋盤」として奈良時代から1000年以上に渡り、弓旋盤や同様のものが使われていました。 中国では、20世紀初めごろに使われていました。

14世紀~16世紀ごろに、時計の発明で時計を作るために、旋盤が近代に近づいてきます。 手回しでなく、クランクでの主軸回転や、精度は悪いですがねじ切りができたりしたそうです。 それと、時計の装飾のための旋盤「 ローズエンジン旋盤 」で時計へ幾何学模様で装飾できる旋盤も発明されました。

そしてこの頃は、あの天才、「レオナルド・ダ・ビンチ」が旋盤の発明をいくつも行いました。送りネジを変えることができ、いろんなネジが切れる「ねじ切り旋盤」などです、ですがこれらは、木製で剛性が足りなかったり、作る技術がないため実際には作られることはなかったようです。この頃のネジは、ヤスリとタガネで作成されていました。それを機械化しようと1488年に作図された機械の図面が残されています。

1540年頃には大砲の内径を削る「大砲中ぐり盤」がありました。水力駆動で、この方法は18世紀初頭まで用いられました。

また、中世西ヨーロッパで、13世紀から19世紀までのおよそ700年間にわたり使用されていたのは、「足踏みポール旋盤(木工旋盤)」です。加工物に巻きつけた紐の一方はペダルに、もう一方は天井の桟(さん)に結びつけられ、ペダルを強く踏むことにより、加工物に回転を与えて切削します。また、桟のたわみを戻す力によって、逆転ペダルが元に戻ります。この天井のハリを「Lathe」といい、「旋盤」を意味する「Lathe」の語源になりました。

そしてその頃、戦国時代の日本は、火縄銃が入ってくることによってネジの歴史が動きます。

火縄銃の後ろには、めねじとおねじがあります。「 尾栓 」です。

火縄銃が入ってきたことにより、これを国内で量産しようと考える人がいるわけです。

ですが、ネジの問題にぶつかります。 おねじは、やすりでつくって、

熱した、銃身におねじを入れて、鍛造で叩いて作ればめねじ側は完成します。

ですがこれでは、ネジの持つ互換性がありません。 めねじに入るおねじは、一つだけです。特注品のようになってしまい、量産とはいきません。

ここに、頭を悩ませていたようです。

そして、産業革命の少し前、17世紀後半に、工作機械の父「ヘンリー・モーズレイ」が旋盤を開発。

この旋盤は、木製でなく鉄製で、刃物台が付き、刃物を固定し水平に、機械送りできるようにしたおかげで、精度が上がったのです。

しかも、ネジ送り機構が付いていて、精度の高いネジが量産できるようになりました。

この旋盤は機械旋盤として、今の旋盤の元となりました。

そして、これは産業革命に大いに貢献しました。 蒸気機関車などにネジが必要だったのです。

そう、旋盤の歴史は、ネジの歴史と繋がっていたのです。

補足をすこし書きました。 旋盤 各種名称と構造と機能

まだ、語りたいことはある。

こんなの序の口ですよ。

まだまだ、旋盤を語りたいです。

できれば、語り合いたいです。

今回は、旋盤そのものについて、ですが、次からは、もっと掘って行きたいです。

旋盤各所の説明、バイトの説明、材質について、

工場は鉄を削るイメージがあると思いますが、実は非鉄金属も削るので、その金属全般の話もしたい。

また、旋盤の記事書きたいと思います。